Fragmento extraído de la novela

Fragmento extraído de la novelaConfesiones de una máscara

de Yukio Mishima

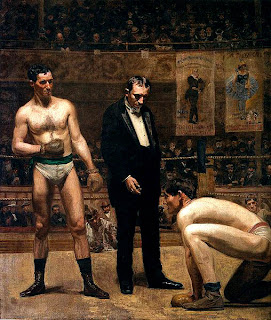

Tan pronto como lo vi mi corazón comenzó a latir clamorosamente dentro de mi pecho. Se había quitado la camiseta, con lo que su pecho quedaba sólo cubierto con una camiseta deslumbrantemente blanca y sin mangas. Su piel contrataba con la blancura de la camiseta, que parecía estar demasiado limpia. Era de una blancura que casi podía olerse a distancia. Y aquella especie de blanco yeso tenía relieve, revelando los audaces contornos del pecho de Omi, y sus pezones. Entonces con aquella altanera indolencia en que tan a menudo incurren los poseedores de cuerpos bellos y fuertes, Omi bajó con facilidad las manos hasta tocar el suelo, y se frotó las palmas con la arena húmeda que había debajo de la superficie. Se irguió, se restregó rudamente las palmas de las manos y se volvió hacia la barra horizontal de hierro. Sus ojos lanzaban destello propios de audaz resolución qua anima a aquellos que se disponen a desafiar a los dioses, y, durante un momento, sus pupilas reflejaron las nubes y el azul de mayo con frío desdén. Su cuerpo se estremeció en un salto. Y en el instante siguiente estaba ya colgado de la barra horizontal, suspendido por aquellos brazos fuertes, brazos dignos de llevar anclas tatuadas. Todos los muchachos que hubieran examinado su propio corazón habrían descubierto que la admiración que les embargaba no nacía sólo de l hazaña de fortaleza física llevada a cabo por Omi. Era admiración hacia la juventud, hacia la fuerza, hacia la supremacía. Y era, asimismo, pasmo hacia la abundancia de vello que los brazos alzados de Omi habían revelado allí, en las axilas. Quizá aquélla era la primera vez que veíamos semejante cantidad de vello. Casi parecía un exceso. Era como una lujuriante vegetación formada por malas hierbas de verano. Y, de la misma manera que dichas hierbas no quedan satisfechas con sólo cubrir por entero el jardín de verano y se extienden hasta enraizarse en una escalinata de piedra, el vello rebasaba los salientes diques de las axilas de Omi y se extendía denso hacia el pecho. Aquellos dos negros matorrales relucían brillantes, bañados por la luz del sol, y el sorprendente blancor de la piel de Omi parecía blanca arena bajo el vello. Cuando Omi inició la contracción, los músculos de los brazos se abultaron con dureza y sus hombros se hincharon como nubes de verano. Los matorrales de sus axilas se replegaron sobre sí mismos, transformándose en sombras, y al fin poco a poco, quedaron ocultos a la vista. Por fin su pecho rozó la barra de hierro, quedando allí, temblando delicadamente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario